G-Bo The Pro &

DJ Rei Double R

90年代初頭、ヒップホップは今のような主流の人気や存在感を持っていませんでした。それは完全にアンダーグラウンドなものであり、その文化に身を置く者たちが主導していました。当時、DJたちがシーンの鍵を握り、どの曲がパーティーや街角で流れるのかを決める存在だったのです。その中でも特に影響力を持っていたのが、G-Bo The ProとDJ Rei Double Rでした。

このデュオは、当時としては革新的で唯一無二のミックステープを通じて、ヒップホップ界に大きな足跡を残しました。当時のヒップホップは今のようにラジオで流れているわけではなく、好きな時に簡単に聴けるものではありませんでした。DJから直接テープを手に入れるか、レコード店やダウンタウンのブティックに行くしかなかったのです。これらの場所は、音楽と深くつながった情熱的な人々によって運営されている、文化のハブでした。

G-Bo & Double Rは、その時代にテープを作り続けた真のパイオニアであり、彼らのミックステープは一般的な90分の枠を超え、時には96分に達することもありました。リスナーにさらに多くのコンテンツを提供するという、彼らならではのスタイルです。私たちは、G-Boのダウンタウンにあるオフィスで、彼の初期のキャリアと、彼とDouble R

が伝説的なミックステープに吹き込んだ独自のスタイルについて話を聞きました。

Double Rとの関係について教えてください。どう出会い、お互いをどう補い合っていたんですか?

彼は僕にとって師匠のような存在だったね。僕たちは師匠と弟子のような関係で、僕は機材を持っていて、彼はアイデアや革新性を持っていた。僕が彼に、僕の機材を使えばもっと簡単に、しかも速くできることを示してから、僕たちは素晴らしいチームになった。彼のアイデアは抜群だったし、僕はそれを実現する手助けをしながら、自分らしいアレンジも加えていたんだ。

バランスは完璧だったよ。Double Rはとても忍耐強くて、素晴らしい教師だった。一方で、少しおっちょこちょいなところもあったけどね。彼は天才的なアイデアマンで、いつも新しい発想をしていたけど、とにかく辛抱強かった。当時の僕は、何か特別なものに参加したくて、学びたいという気持ちでいっぱいだったから、僕たちは一緒に影響力のあるものを生み出せたし、本当に完璧なコンビだったと思う。

ニューヨークで育ったことで、音楽との出会いがあなたのミックスにどんな影響を与えましたか?

僕たちの前に活躍していた、もう一組のラティーノのDJ兼プロデューサーに敬意を表さなきゃいけないね。The Latin Rascalsという彼らは、98.7 Kiss FMでラジオ番組を持っていて、その番組は事前に録音された、めちゃくちゃ凝ったミックスで有名だった。ある意味、彼らがやっていたことを、僕たちはミックステープの世界で再現していたんだ。でも、彼らはラジオでやっていたんだよね。

Latin Rascalsが特にユニークだったのは、彼らのサウンドがフリースタイルジャンルに根ざしていたこと。ここで言うフリースタイルは、ラップのフリースタイルじゃなくて、当時大流行していたラテン・ヒップホップのフリースタイルのこと。彼らは、いわゆる典型的なヒップホップDJの見た目ではなかったけど、プロデュースのスキルはずば抜けていた。彼らがフリースタイルで知られる一方で、僕とDouble Rはヒップホップを主軸にしていて、その緻密で作り込まれたミックスの精神をテープに取り入れたんだ。彼らが僕たちにとってのインスピレーションであり、そのアプローチをストリートやミックステープ文化に合わせて適応させた。僕たちは、同じようなエネルギーと創造性をヒップホップに持ち込んだんだよ。それが僕たちのテープを特別なものにしていたんだ。曲のミックスだけじゃなく、ニューヨークという街自体をミックスしていたんだ。

あなたの最も古い音楽の記憶は?

僕の最初の音楽の記憶は、マイケル・ジャクソンの「ABC」だね。あの曲は1970年頃にリリースされたと思うけど、初めて僕に強い印象を与えた曲だよ。「A, B, C, 1, 2, 3」ってね。あのフレーズはすぐにハマったし、まさに自分にぴったりだった。音楽として、そしてインパクトを感じた最初の記憶だね。

ヒップホップに出会ったきっかけは?

ヒップホップはもう、自然と身の回りにあったんだ。僕はマンハッタンの123丁目とセカンド・アベニューにあるワグナー・プロジェクトで育ったんだけど、その環境ではヒップホップが生活の一部だったんだよ。ヒップホップって言うと、ただの音楽だけじゃなくて、スラングやファッション、グラフィティ、そしてもちろん音楽自体も含んでるんだ。音楽との出会いは、近所のジャムセッションだったね。スペクトラ・サンシャインっていうDJクルーが124丁目と1stアベニューの橋の下で機材をセットして、僕の家からたった1ブロック先でプレイしてたんだ。歩いて行って、音楽を聴いたり、みんなが踊ったり、ブレイクダンスしてるのを見ることができたんだよ。ヒップホップが自分の人生の一部じゃなかった時期を思い出すのは難しいくらいさ。

ミックステープを作り始めたきっかけは?

DJにハマったのは兄のおかげだね。兄は軍隊にいて、僕より12歳年上。休暇で家に戻ってくると、ターンテーブル2台とミキサー、スピーカーを持ち帰ったんだ。出発前に「触るなよ」って言われたけど、当時の僕はまだ10歳くらいで、どうしても誘惑に勝てなかった。だから、兄がいない間にこっそりレコードをいじり始めた。それが、DJとの最初の出会いだったんだ。

ミックステープを作り始めたのはその後のこと。Double Rは同じ街で育ったけど、彼は僕より5歳年上だった。年が若いと5歳差ってすごく大きく感じるから、僕たちは友達グループが違ってね。でも彼はすでにテープを作っていて、すごいことをしてたんだ。なんとターンテーブルを2台持っていなくて、カセットデッキを使ってテープを巻き戻しながら、曲をミックスして、まるで複数のことが同時に起きているように聴かせてたんだ。ほんとに驚異的だったよ。

ある日、彼が僕が興味を持っていることに気づいて、「テープの中でスクラッチしてくれないか?」って頼んできた。彼が僕のアパートに来て、僕が持ってる機材を見てびっくりしてたね。そこで僕は、4トラックマシンを使ってNice & Smoothのイントロを作ったものを彼に聴かせた。自分で鍵盤を弾いて、いろんな音を重ねてね。彼は衝撃を受けてたよ。その瞬間、彼は僕が、彼が何日もかけてやっていたことを簡単にできるって気づいたんだ。それから一緒にテープ作りを始めるようになったんだよ。

Original tape insert layouts. G-bo & Rei would lay out and hand cut each one.

Original tape insert layouts. G-bo & Rei would lay out and hand cut each one.

あなたの最も古い音楽の記憶は?

僕の最初の音楽の記憶は、マイケル・ジャクソンの「ABC」だね。あの曲は1970年頃にリリースされたと思うけど、初めて僕に強い印象を与えた曲だよ。「A, B, C, 1, 2, 3」ってね。あのフレーズはすぐにハマったし、まさに自分にぴったりだった。音楽として、そしてインパクトを感じた最初の記憶だね。

ヒップホップに出会ったきっかけは?

ヒップホップはもう、自然と身の回りにあったんだ。僕はマンハッタンの123丁目とセカンド・アベニューにあるワグナー・プロジェクトで育ったんだけど、その環境ではヒップホップが生活の一部だったんだよ。ヒップホップって言うと、ただの音楽だけじゃなくて、スラングやファッション、グラフィティ、そしてもちろん音楽自体も含んでるんだ。音楽との出会いは、近所のジャムセッションだったね。スペクトラ・サンシャインっていうDJクルーが124丁目と1stアベニューの橋の下で機材をセットして、僕の家からたった1ブロック先でプレイしてたんだ。歩いて行って、音楽を聴いたり、みんなが踊ったり、ブレイクダンスしてるのを見ることができたんだよ。ヒップホップが自分の人生の一部じゃなかった時期を思い出すのは難しいくらいさ。

ミックステープを作り始めたきっかけは?

DJにハマったのは兄のおかげだね。兄は軍隊にいて、僕より12歳年上。休暇で家に戻ってくると、ターンテーブル2台とミキサー、スピーカーを持ち帰ったんだ。出発前に「触るなよ」って言われたけど、当時の僕はまだ10歳くらいで、どうしても誘惑に勝てなかった。だから、兄がいない間にこっそりレコードをいじり始めた。それが、DJとの最初の出会いだったんだ。

ミックステープを作り始めたのはその後のこと。Double Rは同じ街で育ったけど、彼は僕より5歳年上だった。年が若いと5歳差ってすごく大きく感じるから、僕たちは友達グループが違ってね。でも彼はすでにテープを作っていて、すごいことをしてたんだ。なんとターンテーブルを2台持っていなくて、カセットデッキを使ってテープを巻き戻しながら、曲をミックスして、まるで複数のことが同時に起きているように聴かせてたんだ。ほんとに驚異的だったよ。

ある日、彼が僕が興味を持っていることに気づいて、「テープの中でスクラッチしてくれないか?」って頼んできた。彼が僕のアパートに来て、僕が持ってる機材を見てびっくりしてたね。そこで僕は、4トラックマシンを使ってNice & Smoothのイントロを作ったものを彼に聴かせた。自分で鍵盤を弾いて、いろんな音を重ねてね。彼は衝撃を受けてたよ。その瞬間、彼は僕が、彼が何日もかけてやっていたことを簡単にできるって気づいたんだ。それから一緒にテープ作りを始めるようになったんだよ。

Original tape insert layouts. G-bo & Rei would lay out and hand cut each one.

Original tape insert layouts. G-bo & Rei would lay out and hand cut each one.

Double Rとの関係について教えてください。どう出会い、お互いをどう補い合っていたんですか?

彼は僕にとって師匠のような存在だったね。僕たちは師匠と弟子のような関係で、僕は機材を持っていて、彼はアイデアや革新性を持っていた。僕が彼に、僕の機材を使えばもっと簡単に、しかも速くできることを示してから、僕たちは素晴らしいチームになった。彼のアイデアは抜群だったし、僕はそれを実現する手助けをしながら、自分らしいアレンジも加えていたんだ。

バランスは完璧だったよ。Double Rはとても忍耐強くて、素晴らしい教師だった。一方で、少しおっちょこちょいなところもあったけどね。彼は天才的なアイデアマンで、いつも新しい発想をしていたけど、とにかく辛抱強かった。当時の僕は、何か特別なものに参加したくて、学びたいという気持ちでいっぱいだったから、僕たちは一緒に影響力のあるものを生み出せたし、本当に完璧なコンビだったと思う。

ニューヨークで育ったことで、音楽との出会いがあなたのミックスにどんな影響を与えましたか?

僕たちの前に活躍していた、もう一組のラティーノのDJ兼プロデューサーに敬意を表さなきゃいけないね。The Latin Rascalsという彼らは、98.7 Kiss FMでラジオ番組を持っていて、その番組は事前に録音された、めちゃくちゃ凝ったミックスで有名だった。ある意味、彼らがやっていたことを、僕たちはミックステープの世界で再現していたんだ。でも、彼らはラジオでやっていたんだよね。

The Latin Rascalsが特にユニークだったのは、彼らのサウンドがフリースタイルジャンルに根ざしていたこと。ここで言うフリースタイルは、ラップのフリースタイルじゃなくて、当時大流行していたラテン・ヒップホップのフリースタイルのこと。彼らは、いわゆる典型的なヒップホップDJの見た目ではなかったけど、プロデュースのスキルはずば抜けていた。彼らがフリースタイルで知られる一方で、僕とDouble Rはヒップホップを主軸にしていて、その緻密で作り込まれたミックスの精神をテープに取り入れたんだ。彼らが僕たちにとってのインスピレーションであり、そのアプローチをストリートやミックステープ文化に合わせて適応させた。僕たちは、同じようなエネルギーと創造性をヒップホップに持ち込んだんだよ。それが僕たちのテープを特別なものにしていたんだ。曲のミックスだけじゃなく、ニューヨークという街自体をミックスしていたんだ。

“ある時は、120台のカセットデッキを同時に稼働させていてね。これで需要に応えつつ、僕たちが他と一線を画していたクオリティを保つことができたんだ。それが僕たちのやり方だった。ゆっくり、丁寧に作業するけど、それだけの価値があった。スピードよりも質を優先したことで、全てが変わったんだ。”

どうやって96分のミックステープを作り始めたんですか?

その前に、少し説明させて。あの頃のミックステープには大きく2つのビジネスモデルがあって、それをMicrosoft対Appleみたいに考えると分かりやすい。Microsoft的なやり方は、ソフトウェアをどんなハードウェアにも提供するように、DJたちがマスターをいろんな人に売って、無限にコピーできる状態にするって感じ。それは僕たちのスタイルじゃなかった。

僕たちはApple方式、つまりハードウェアとソフトウェアの両方をコントロールするやり方を選んだ。つまり、僕たちのテープが欲しいなら、必ず直接僕たちから買わないといけなかったんだ。マスターは誰にも売らなかった。クオリティを完全に自分たちでコントロールしたかったから。だから、Double Rと一緒に100台のカセットデッキをセットして、ゆっくり丁寧に自分たちでコピーを作ってたんだ。こうすれば、どのテープも僕たちが望むクオリティを保証できた。

でも、海賊版の問題が大きかったんだ。90分のテープを売ってると、誰でも簡単にコピーして自分のバージョンを売れた。そこで、僕たちは変則的な再生時間、例えば96分のテープを作り始めたんだ。追加した数分のところに特別な内容を入れておいて、誰かがテープをコピーしても、その一番いい部分が抜けるようにした。これが、海賊版を出し抜いて、僕たちのテープを希少で特別なものにする方法だったんだ。

Each order of tapes was meticuluosly recorded. Shown here, “James from Stussy, $30.”

Each order of tapes was meticuluosly recorded. Shown here, “James from Stussy, $30.”

どうやってカセットを分解して、テープを足していたんですか?

当時「テレックスマシン」っていう機械があって、テープのコピーを高速で作れるんだ。90分のカセットをセットすると、3分でコピーができるっていう便利なものだったんだけど、問題はそのコピーの音質がひどかったこと。スピード重視だから、音がシャープじゃないんだ。Double Rと僕にとっては、クオリティがすべてだった。リスナーには、僕たちのミックスのすべての音をクリアに体験してほしかったから、テレックスマシンを使って「マスター」と称するコピーを作るやり方には否定的だった。ちょっと意識高い系みたいに思われたかもしれないけど、僕たちは自分たちのテープの音質に誇りを持っていたんだ。

僕たちのやり方は、もっと手間がかかるものだった。徐々に、1台100ドルくらいのシンプルなカセットデッキを100台以上買い集めたんだ。それをデイジーチェーンみたいに繋いで、全部がメインのデッキに接続されるようにしてね。コピーを作る準備が整ったら、マスターテープをメインのデッキに入れて、ボタンをクリックするだけで、全てのデッキがリアルタイムで録音を始めるんだ。これがクオリティを保つためのポイントだった。90分のテープをコピーするのに90分かかったけど、その分、音は完璧だった。

最終的には、120台のカセットデッキを同時に稼働させていて、需要に応えつつ、僕たちのクオリティを維持できた。それが僕たちのプロセスだったんだ。ゆっくり、慎重に、でもその価値は十分にあった。スピードを犠牲にしてでも、クオリティを優先したことで、すべてが変わったんだよ。

Each order of tapes was meticuluosly recorded. Shown here, “James from Stussy, $30.”

Each order of tapes was meticuluosly recorded. Shown here, “James from Stussy, $30.”

どうやってカセットを分解して、テープを足していたんですか?

当時「テレックスマシン」っていう機械があって、テープのコピーを高速で作れるんだ。90分のカセットをセットすると、3分でコピーができるっていう便利なものだったんだけど、問題はそのコピーの音質がひどかったこと。スピード重視だから、音がシャープじゃないんだ。Double Rと僕にとっては、クオリティがすべてだった。リスナーには、僕たちのミックスのすべての音をクリアに体験してほしかったから、テレックスマシンを使って「マスター」と称するコピーを作るやり方には否定的だった。ちょっと意識高い系みたいに思われたかもしれないけど、僕たちは自分たちのテープの音質に誇りを持っていたんだ。

僕たちのやり方は、もっと手間がかかるものだった。徐々に、1台100ドルくらいのシンプルなカセットデッキを100台以上買い集めたんだ。それをデイジーチェーンみたいに繋いで、全部がメインのデッキに接続されるようにしてね。コピーを作る準備が整ったら、マスターテープをメインのデッキに入れて、ボタンをクリックするだけで、全てのデッキがリアルタイムで録音を始めるんだ。これがクオリティを保つためのポイントだった。90分のテープをコピーするのに90分かかったけど、その分、音は完璧だった。

最終的には、120台のカセットデッキを同時に稼働させていて、需要に応えつつ、僕たちのクオリティを維持できた。それが僕たちのプロセスだったんだ。ゆっくり、慎重に、でもその価値は十分にあった。スピードを犠牲にしてでも、クオリティを優先したことで、すべてが変わったんだよ。

どうやって96分のミックステープを作り始めたんですか?

その前に、少し説明させて。あの頃のミックステープには大きく2つのビジネスモデルがあって、それをMicrosoft対Appleみたいに考えると分かりやすい。Microsoft的なやり方は、ソフトウェアをどんなハードウェアにも提供するように、DJたちがマスターをいろんな人に売って、無限にコピーできる状態にするって感じ。それは僕たちのスタイルじゃなかった。

僕たちはApple方式、つまりハードウェアとソフトウェアの両方をコントロールするやり方を選んだ。つまり、僕たちのテープが欲しいなら、必ず直接僕たちから買わないといけなかったんだ。マスターは誰にも売らなかった。クオリティを完全に自分たちでコントロールしたかったから。だから、Double Rと一緒に100台のカセットデッキをセットして、ゆっくり丁寧に自分たちでコピーを作ってたんだ。こうすれば、どのテープも僕たちが望むクオリティを保証できた。

でも、海賊版の問題が大きかったんだ。90分のテープを売ってると、誰でも簡単にコピーして自分のバージョンを売れた。そこで、僕たちは変則的な再生時間、例えば96分のテープを作り始めたんだ。追加した数分のところに特別な内容を入れておいて、誰かがテープをコピーしても、その一番いい部分が抜けるようにした。これが、海賊版を出し抜いて、僕たちのテープを希少で特別なものにする方法だったんだ。

“僕はヒップホップに浸るしかなかった。マンハッタンの123丁目と2番街にあるワグナープロジェクトで育ったから、周りはすべてヒップホップ一色だったんだ。ヒップホップって言うと、ただ音楽のことを指しているわけじゃない。スラング、ファッション、グラフィティ、あの文化全体を意味してるんだよ。”

二人のレコーディングセッションはどんな感じだったんですか?

完璧主義は間違いなくDouble Rの哲学と仕事への姿勢から来ていたね。彼は最高の意味で完全にマニアだった。僕たちが出会う前、彼はすごく大変なやり方で作業していたんだ。90分のテープを作るのに片面45分ずつ録音して、もし44分のところでミスがあったら、最初からやり直していた。妥協も近道も一切なしで、すぐに巻き戻してまたゼロから作り直す。最初の頃は「これ、正気の沙汰じゃないな」って思ってたよ。何かもっと効率的な方法とか、全部やり直さずに済む裏技があるはずだってね。でも、その完璧さへのこだわりと揺るぎないコミットメントが彼の基準で、彼に全ての功績を与えるべきだと思ってる。

当時は「マジで何してんだ、俺たち?」って思うこともあったけど、彼は「すべてが一定のクオリティに達していなければならない」って譲らなかった。それが、そこから先のすべてにおいて僕たちのやり方になったんだ。すべてが完璧でなければならなくて、もちろんそれが時には大きなフラストレーションにもなった。僕たちはまさに新しい道を切り開いていて、これまで誰もやったことのない技術を作り出していたんだ。四つのトラックでミキシングするやり方もその場で編み出していたし、彼がトラック1と2をミックスしている間に、僕はトラック3と4を担当していた。まるでルールブックを書きながら進んでいるような感じで、すごく複雑で、時には本当にイライラしたよ。

でも、テープが完成したときの満足感は、そのすべてのフラストレーションを忘れさせてくれた。テープがリリースされる頃には、僕たちはその内容を何千回も聴いていた。すべての言葉、すべてのビート、すべてのトランジションが頭に染み付いていたんだ。その完璧さへのこだわりと、細部まで気を抜かない姿勢は、彼が僕に植え付けてくれたもので、僕たちはその精神をどの作品にも貫いたんだよ。

Orders, IOU’s, and receipts. Union NYC was one of the first downtown shops to carry the tapes.

Orders, IOU’s, and receipts. Union NYC was one of the first downtown shops to carry the tapes.

テープはどのくらいの頻度でリリースしていましたか?

思っていたほど頻繁にはできなかったんだ。テープ作りは非常に手間がかかって、レコードのリリースとのバランスを取るのも大変だった。決まったスケジュールはなくて、テープが完成するのに数ヶ月かかることもあったし、その後次のテープに取り掛かるまでにもまた数ヶ月かかることがあったんだ。テープとテープの間には長いギャップができることもあったよ。

ミックステープを取り扱っていた小売店はどこでしたか?

最初にDouble Rがテープを売っていたのは「Double Sounds」という店だったんだ。Double Soundsはオーディオシステムの取り付けを専門にしていて、すごいシステムをカスタムで取り付ける場所だったんだよ。Cerwin Vegaのスピーカーがトランクにずらりと並んでいるようなシステムをね。それを取り付けた後に欲しくなるのがテープで、単なるアルバムやシングルじゃなくて、ストリートで一番ホットなミックステープだったんだ。で、その店で9割以上の確率で売っていたのが、G-BoとDouble Rのテープだったんだよ。それが、僕たちのミックステープが店に並ぶようになった始まりだった。

各ボロにはそれぞれ独自のシーンがあって、ハーレムではこう、クイーンズではこう、ブロンクスではまた違うって感じだった。たとえばハーレムでは、テープが「Harlem Music Hut」になければ存在しないも同然だったし、「Beach Street」にテープがないと誰にも知られていなかった。Young Starも同じで、そこにテープがなければシーンの一部ではなかったんだ。ダウンタウンのソーホーでは、「Union」や「Triple Five Soul」にテープがなければカウントされなかった。

これらが僕たちのテープを売っていた先駆的な店だったんだ。だいたいは委託で20〜30本置いて、1週間後に戻ると全部売れていた。

最初と最後のミックステープはどれでしたか?

Double Rと初めて作ったミックステープは9番目のテープだったんだ。9から始めた理由は、僕が関わる前に彼がすでに8本のミックステープを作っていたから。彼の初期のテープはフリースタイルやハウス、少しレゲエも入っていて、彼の革新が本当に進化し始めていたんだ。ただ、彼の作品は非常にローカルだったけどね。僕たちがチームを組んでからは、その仕事を引き継いで、9番目のテープから始めたんだ。

最後に一緒に作ったミックステープは25番目のテープだったんだけど、これがちょっと変わっていたんだ。前のテープが21番で、それからしばらく新しいテープをリリースしていなかったので、「もし続けていたら番号はどうなっていたか?」って考えて、21から25に飛ぶことにしたんだ。振り返ると、連続性を欠いたかもしれない。マーケティングの一環だったのかもね—「22、23、24はどうしたの?」って人々が気になったと思うし、その分好奇心も集まった。でも、25番目が僕たちが一緒に作った最後のテープになったんだ。

Original master tapes.

Original master tapes.

アーティストたちとの関係はどんな感じでしたか?

アーティストたちとは非常に親しい関係にあったよ。ヒップホップの旅を通じて、何でも試してみて、自分に合うものや得意なものを見つけようとしていたから、すべてやってみたんだ。グラフィティもやったし、ブレイカーやブギー、ラッパー、そしてもちろんDJもやっていた。何でも一通りこなしていたけど、ラップに関しては、一歩引いて自分の立ち位置を見直す必要があることに気づいたんだ。これらのアーティストたちを聴いて、「これだ、俺は彼らのレベルに達していない」と感じたから。彼らは別の次元にいたので、僕はDJやプロデュース、彼らが最高のサウンドを出せるようにサポートする方向にシフトしたんだ。

彼らのコンセプト作りにも深く関わっていたし、単なるプロデューサーではなく、ディレクターとしても働いていた。新しいアイデアを紹介したり、読んでほしい本を渡したり、Putney Swopeのような、彼らが触れたことのない映画を見せたりしていた。彼らは「このPutney Swopeって何?」って聞くけど、「信じて、これがすごいんだ」と言っていたね。すぐに彼らもそのセリフを引用するようになったよ。

また、Malcolm Xの自伝や「神との対話」などの本を渡して、インスピレーションを得てMCとして成長する手助けをしていた。サンプルを一緒に選ぶこともあったし、「これどう?これでいこう」と提案していた。単にサイドラインに立っているわけではなく、彼らのサウンドを形作り、新しい高みに引き上げるために深く関わっていたんだ。

テープはストリート、ラジオ、クラブのために作っていたのですか?

ニューヨーク市のヒップホップラジオの前に活動していたので、ある意味で僕たちがラジオそのものだった。僕たちはトレンドセッターで、何がクールかを人々に伝えていたんだ。僕たちのテープはラジオのために作ったものではなく、ラジオで流すことは一度もなかった。DJには多くのサブカテゴリがあって、僕たちはミックステープDJの領域に属していたんだ。

クラブDJやラジオDJもいるけど、僕たちがやっていたこととは全く異なる。僕たちはミックステープDJで、それが僕たちのスペースだった。クラブが僕たちのテープをプレイするかどうか、ラジオが僕たちが何をしているのか知っているかどうかは、僕たちには関係なかった。僕たちはストリートに焦点を合わせていた。僕たちのテープはストリートのために、ストリートから、ストリートを表現するものだった。それが僕たちが作っていた相手だったんだ。

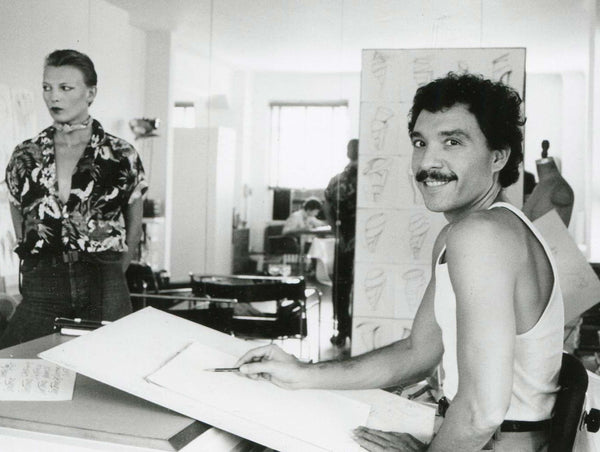

DJ Rei Double R ( left ) & G-Bo The Pro (right)

DJ Rei Double R ( left ) & G-Bo The Pro (right)

二人のレコーディングセッションはどんな感じだったんですか?

完璧主義は間違いなくDouble Rの哲学と仕事への姿勢から来ていたね。彼は最高の意味で完全にマニアだった。僕たちが出会う前、彼はすごく大変なやり方で作業していたんだ。90分のテープを作るのに片面45分ずつ録音して、もし44分のところでミスがあったら、最初からやり直していた。妥協も近道も一切なしで、すぐに巻き戻してまたゼロから作り直す。最初の頃は「これ、正気の沙汰じゃないな」って思ってたよ。何かもっと効率的な方法とか、全部やり直さずに済む裏技があるはずだってね。でも、その完璧さへのこだわりと揺るぎないコミットメントが彼の基準で、彼に全ての功績を与えるべきだと思ってる。

当時は「マジで何してんだ、俺たち?」って思うこともあったけど、彼は「すべてが一定のクオリティに達していなければならない」って譲らなかった。それが、そこから先のすべてにおいて僕たちのやり方になったんだ。すべてが完璧でなければならなくて、もちろんそれが時には大きなフラストレーションにもなった。僕たちはまさに新しい道を切り開いていて、これまで誰もやったことのない技術を作り出していたんだ。四つのトラックでミキシングするやり方もその場で編み出していたし、彼がトラック1と2をミックスしている間に、僕はトラック3と4を担当していた。まるでルールブックを書きながら進んでいるような感じで、すごく複雑で、時には本当にイライラしたよ。

でも、テープが完成したときの満足感は、そのすべてのフラストレーションを忘れさせてくれた。テープがリリースされる頃には、僕たちはその内容を何千回も聴いていた。すべての言葉、すべてのビート、すべてのトランジションが頭に染み付いていたんだ。その完璧さへのこだわりと、細部まで気を抜かない姿勢は、彼が僕に植え付けてくれたもので、僕たちはその精神をどの作品にも貫いたんだよ。

Original master tapes.

Original master tapes.

アーティストたちとの関係はどんな感じでしたか?

アーティストたちとは非常に親しい関係にあったよ。ヒップホップの旅を通じて、何でも試してみて、自分に合うものや得意なものを見つけようとしていたから、すべてやってみたんだ。グラフィティもやったし、ブレイカーやブギー、ラッパー、そしてもちろんDJもやっていた。何でも一通りこなしていたけど、ラップに関しては、一歩引いて自分の立ち位置を見直す必要があることに気づいたんだ。これらのアーティストたちを聴いて、「これだ、俺は彼らのレベルに達していない」と感じたから。彼らは別の次元にいたので、僕はDJやプロデュース、彼らが最高のサウンドを出せるようにサポートする方向にシフトしたんだ。

彼らのコンセプト作りにも深く関わっていたし、単なるプロデューサーではなく、ディレクターとしても働いていた。新しいアイデアを紹介したり、読んでほしい本を渡したり、Putney Swopeのような、彼らが触れたことのない映画を見せたりしていた。彼らは「このPutney Swopeって何?」って聞くけど、「信じて、これがすごいんだ」と言っていたね。すぐに彼らもそのセリフを引用するようになったよ。

また、Malcom Xの自伝や「神との対話」などの本を渡して、インスピレーションを得てMCとして成長する手助けをしていた。サンプルを一緒に選ぶこともあったし、「これどう?これでいこう」と提案していた。単にサイドラインに立っているわけではなく、彼らのサウンドを形作り、新しい高みに引き上げるために深く関わっていたんだ。

テープはストリート、ラジオ、クラブのために作っていたのですか?

ニューヨーク市のヒップホップラジオの前に活動していたので、ある意味で僕たちがラジオそのものだった。僕たちはトレンドセッターで、何がクールかを人々に伝えていたんだ。僕たちのテープはラジオのために作ったものではなく、ラジオで流すことは一度もなかった。DJには多くのサブカテゴリがあって、僕たちはミックステープDJの領域に属していたんだ。

クラブDJやラジオDJもいるけど、僕たちがやっていたこととは全く異なる。僕たちはミックステープDJで、それが僕たちのスペースだった。クラブが僕たちのテープをプレイするかどうか、ラジオが僕たちが何をしているのか知っているかどうかは、僕たちには関係なかった。僕たちはストリートに焦点を合わせていた。僕たちのテープはストリートのために、ストリートから、ストリートを表現するものだった。それが僕たちが作っていた相手だったんだ。

DJ Rei Double R ( left ) & G-Bo The Pro (right)

DJ Rei Double R ( left ) & G-Bo The Pro (right)

テープはどのくらいの頻度でリリースしていましたか?

思っていたほど頻繁にはできなかったんだ。テープ作りは非常に手間がかかって、レコードのリリースとのバランスを取るのも大変だった。決まったスケジュールはなくて、テープが完成するのに数ヶ月かかることもあったし、その後次のテープに取り掛かるまでにもまた数ヶ月かかることがあったんだ。テープとテープの間には長いギャップができることもあったよ。

ミックステープを取り扱っていた小売店はどこでしたか?

最初にDouble Rがテープを売っていたのは「Double Sounds」という店だったんだ。Double Soundsはオーディオシステムの取り付けを専門にしていて、すごいシステムをカスタムで取り付ける場所だったんだよ。Cerwin Vegaのスピーカーがトランクにずらりと並んでいるようなシステムをね。それを取り付けた後に欲しくなるのがテープで、単なるアルバムやシングルじゃなくて、ストリートで一番ホットなミックステープだったんだ。で、その店で9割以上の確率で売っていたのが、G-BoとDouble Rのテープだったんだよ。それが、僕たちのミックステープが店に並ぶようになった始まりだった。

各ボロにはそれぞれ独自のシーンがあって、ハーレムではこう、クイーンズではこう、ブロンクスではまた違うって感じだった。たとえばハーレムでは、テープが「Harlem Music Hut」になければ存在しないも同然だったし、「Beach Street」にテープがないと誰にも知られていなかった。Young Starも同じで、そこにテープがなければシーンの一部ではなかったんだ。ダウンタウンのソーホーでは、「Union」や「Triple Five Soul」にテープがなければカウントされなかった。

これらが僕たちのテープを売っていた先駆的な店だったんだ。だいたいは委託で20~30本置いて、1週間後に戻ると全部売れていた。

最初と最後のミックステープはどれでしたか?

Double Rと初めて作ったミックステープは9番目のテープだったんだ。9から始めた理由は、僕が関わる前に彼がすでに8本のミックステープを作っていたから。彼の初期のテープはフリースタイルやハウス、少しレゲエも入っていて、彼の革新が本当に進化し始めていたんだ。ただ、彼の作品は非常にローカルだったけどね。僕たちがチームを組んでからは、その仕事を引き継いで、9番目のテープから始めたんだ。

最後に一緒に作ったミックステープは25番目のテープだったんだけど、これがちょっと変わっていたんだ。前のテープが21番で、それからしばらく新しいテープをリリースしていなかったので、「もし続けていたら番号はどうなっていたか?」って考えて、21から25に飛ぶことにしたんだ。振り返ると、連続性を欠いたかもしれない。マーケティングの一環だったのかもね「22, 23, 24はどうしたの?」って人々が気になったと思うし、その分好奇心も集まった。でも、25番目が僕たちが一緒に作った最後のテープになったんだ。