Maguro Blanks

by George Kodama

2025年10月10日よりNOAH CLUB HOUSEにて、Birds Creation主宰・小玉譲二氏がハンドシェイプによって生み出す「マグロブランクス」のPOP-UP STOREを開催します。マグロブランクスは、マグロ漁業で使われている保冷用発泡スチロールケースの廃材を利用し、サーフィンの軸を形成する素材であるブランクスとして再生させるプロジェクト。サーフィンを愛し、長年海洋環境問題に対して積極的に向き合ってきた私たちNOAHにとって、今回の協業はむしろ必然であったとも言えるでしょう。イベント期間中はマグロブランクスを使用したサーフボードの展示・販売に加え、NOAH日本初上陸時に発売された「ツナTシャツ」も9年ぶりに再販します。

また、イベントに合わせてNOAHジャパンチームは小玉氏へのインタビューを敢行。好奇心という波に身を委ね、サーフィンのように世の中をサバイブする彼の、クリエイションに対する思いや環境問題への意識について伺いました。

ーサーフィンを始めた経緯を教えてください

17歳の頃に友人のお姉さんのボードを借りたのがきっかけです。そこからすぐにハマってしまって、高校時代は学校に通わずにサーフィンばかりしていました。初めに行ったサーフショップがたまたまロングボードのお店だったので、当時はロングボードを主に使っていました。

ーサーフボードを作り始めたのはいつですか?

高校卒業後はバイトでお金を貯めては世界各地に旅に出て、サーフィンをするという生活をしていたのですが、ある時友人とカリフォルニアにサーフトリップに行った際に師匠である透さん(フィン職人の大貫透氏)とエンシニータスという街にあるサーフボード工場で出会いました。滞在中、当時(サーフボード作りのプロセスである)ラミネートの修行をしていた透さんに何度か波乗りに連れていってもらいました。その後日本に帰ってきて、変わらずバイトをしては旅に出て波乗りをするという生活を続けていたのですが、23歳になったある時に透さんから電話が来て、「フィンのブランドを立ち上げるから手伝って欲しい」と言われたんです。給料は決して高くなかったけれど、仕事をしながら毎日サーフィンができるという点に惹かれて働くようになりました。はじめはラミネート作業を手伝っていたのですが、入って2年目ほど経った頃、同じ工場のシェイプルームを使うようになっていた活さん(シェイパーの川南活氏)からボード作りを本格的に教わるようになりました。そこで7年ほど修行を積んで、独立したのが32歳の時。今の場所に工房を構え、Birds Creationを立ち上げました。

ーマグロブランクスを作り始めた経緯を教えてください

Birds Creationを立ち上げた当初に仲間と一緒にやっていた「また遊ぶ:Replay」という、捨てられてしまうようなものを遊び道具に変える映像プロジェクトの一環で始めました。はじめは砂浜で拾い集めた小さな発泡スチロール片をかき集めて、木のストリンガーにくっつけて削り出していたんです。その活動がVISSLAアップサイクルコンテストで表彰されたことをきっかけに、城ヶ島のマグロ会社の社長が自分の活動を聞きつけて、使わなくなった発泡スチロールケースを分けてくれるようになりました。本格的にスタートしたのはそこからですね。それまではイワシなど小魚用の保冷ボックスを使っていたのですが、マグロ用の発泡スチロールケースはサイズが大きいので、かなり削りやすくなりました。

※サーフブランド「VISSLA」と海岸環境の保護を目的とした国際環境NGO「Surfrider Foundation」が共同主催するコンテスト。エントリー作品は「海で使う道具であること」が条件。

ーはじめから発泡スチロールケースを

ブランクスとして使えるという感覚はありましたか?

実は、作り始めた当初はまさか乗れるとは思っていませんでした。一番はじめはロッカー無しの真っ平な状態に削り出して作っていたのですが、それだと乗り味がとても悪かったんです。波を掴みづらくて、コントロールしにくいしスピードも出ない。そこでボードに反りを付けてみたら乗れるようになって、そのタイミングでようやくこれはブランクスとして使えそうだと思えるようになりました。その後もプロトタイプを作っては自分で乗って、という工程を何度も繰り返してアップデートしていき、今の製法にたどり着きました。いくら面白い方法を使ったり良いデザインのボードを作っていても、サーフボードを作る以上、波に乗れなければ意味がない。だから新しい形のブランクスを作る際は、まずは必ず自分で試すようにしています。自分が良いと思ったものでないと、買っていただく皆さんにお勧めできないですから。

ーご自身のクリエイションにおいて、

環境に対して考えていることはありますか?

正直に言うとマグロブランクスを始めた当初は海洋問題に対する考えやサステナブルな取り組みをしようという意識はなく、遊びが先行していました。捨てられているものを拾ってきて、「これサーフボードになるかな」とか仲間と一緒に考えて、作って自分で乗ってみて、乗れなくてまた作って…そうやって考えながら手を動かすのがただ楽しかっただけなんです。他にも廃校になった体育館の床材や砂浜に打ち上げられた海藻を使ってフィンを作ったこともありましたね。

とはいえ、昨今の大量生産に対してはあまり肯定的ではありません。人々の欲求を満たすため、大きな利益を得るために必要以上のものが莫大なエネルギーとともに作られ、売られている。「ものがないなら買えば良い」という意識が世の中のスタンダードになってしまっているのが問題なんだと思います。必要なものがあるなら、作れば良い。マグロブランクスも僕が自分にとって必需品であるサーフボードを作りたくて始めたもので、大金を稼ごうとも大きなムーブメントを起こそうとも思っていない。でもやってみたら、自分で作ったもので遊んだり仲間と遊びをシェアするのが楽しくて、今も続けているんです。もし多くの人が、自分の手でものを作る喜びを体験できれば、大量生産に支配された現代のスピード感が少しずつスローダウンして、自然と世の中が良くなっていくのではないか。そんな風に思っています。

ージョージさんにとって海はどんな存在ですか?

自分にとって、海は癒しですね。海に入る時には俗世から脱出するような感覚になるんです。ただ同時に海は少し怖い存在でもある。というのも、30年近くほぼ毎日のように波乗りをしてきましたが、それでも海に足を踏み入れる瞬間は今でも緊張するんです。理由は自分でもよくわからないのですが、たとえそれが馴染みの海であっても、毎回どこか身が引き締まるような気持ちになるんですよね。

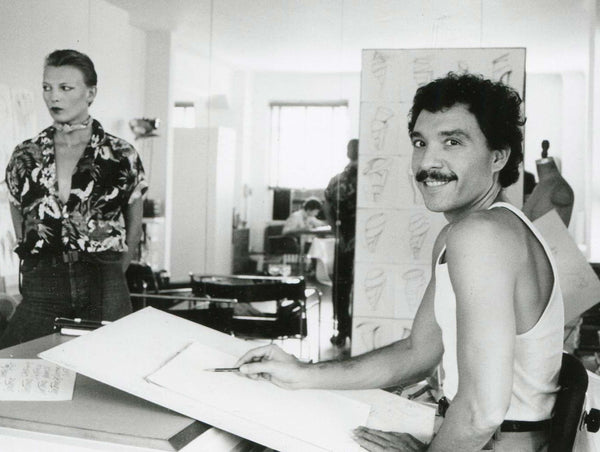

小玉譲二 @birdscreation

東京生まれ、葉山在住。Birds Creation & Repair 主宰。シェイパーの川南活氏とフィン職人の大貫透氏のもとでサーフボード、フィン作りを学び、独立。Birds Creationを立ち上げサーフボードのシェイプ・リペアを行う傍ら、廃材から遊び道具を創作する「また遊ぶ:RePlay」「マグロブランクス」など、個性的なプロジェクトを展開している。